- Visitantes

- Investigadores

- Estudiantes

- Comunidad

- Información para el turista

- Horarios y tarifas

- ¿Cómo llegar?

- Actividades El Brujo

- Recorridos virtuales

- Ruta clásica

- Ruta mística

- Ruta especializada

- Museo de sitio

- Conoce el pueblo

- Espacios Culturales

- Museo de sitio

- Huaca Cao Viejo

- Huaca Prieta

- Huaca Cortada

- Pozo Ceremonial

- Paredones

- Juega en casa

- Rompecabezas

- Trivias

- Memoriza

- Crucigramas

- Sopa de letras

- Manualidades

- Pac-Man Moche

- Talleres e Inventario

- Microtalleres

- Inventario de colecciones

- Noticias

- Estudiantes

- Tesoros del pasado: un viaje por la metalurgia prehispánica

Noticias

CategoríasSeleccionar la categoría que desea ver:

Del 13 al 15 de agosto de 2024, se llevará a cabo el X Coloquio Internacional de Arqueología, titulado "Preservar para r ...

El trabajo de los arquitectos en el Perú es fundamental para el desarrollo y progreso de nuestra sociedad. Estos profesi ...

Para recibir nuevas noticias.

Por Katerine Albornoz

La visita a los museos del norte del país nos sumerge en un fascinante recorrido por los vestigios heredados por nuestros antepasados, entre los que destacan los exquisitos ajuares funerarios de las sociedades Mochica o Lambayeque. Al recorrer las salas de exhibición de dichos museos, nos encontramos con la realidad de que solo podemos contemplar el resultado final de un proceso productivo meticuloso, realizado por especialistas en el tiempo. En la presente nota, nos proponemos aclarar un poco la información entorno a la metalurgia prehispánica, desde la extracción del mineral hasta la producción del objeto orfebre, deteniéndonos en una de las técnicas decorativas practicadas por nuestros antepasados: el repujado.

Un vistazo al pasado: Explorando el uso del metal en la época Prehispánica

Según estudios sobre el desarrollo de la metalurgia, esta práctica se remonta al Periodo Arcaico Tardío, que abarca aproximadamente desde el 2155 hasta el 1936 a.C. Inicialmente, el primer metal utilizado para fabricar objetos fue el oro nativo, como se ha demostrado en un sitio arqueológico de la provincia del Collao, en Puno. Sin embargo, también se ha documentado un continuo trabajo con metales, evidenciado por láminas de oro descubiertas en Waywaka, un sitio en Andahuaylas, al sur de los Andes peruanos. Además, se han encontrado pequeñas piezas de oro que datan del Periodo Formativo en los Andes Centrales, localizadas en la Costa Central Norte y la Sierra Central Norte del actual territorio peruano (ver imagen 1) (Grossman, 1972; Vetter & Bazán, 2022).

La actividad metalúrgica parece haber avanzado tecnológicamente antes del desarrollo de las sociedades que surgieron en períodos posteriores. Aunque no se puede determinar con precisión el inicio exacto de este progreso ni cómo se llevó a cabo, existen pruebas que indican que, durante el Periodo Formativo, aproximadamente entre el 800 y el 500/600 a.C., se estaba explorando la mezcla de diferentes minerales para producir nuevos materiales con características específicas. Esta información se deriva de evidencias descubiertas en lugares como Kuntur Wasi (Vetter & Bazán, 2022).

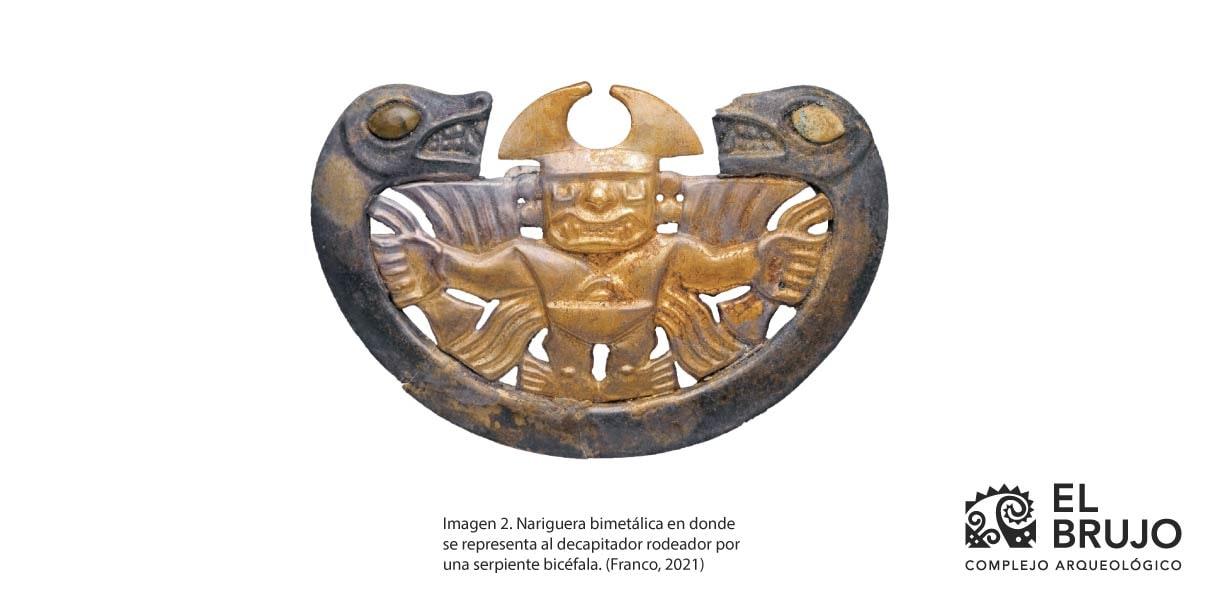

A lo largo de los diferentes períodos prehispánicos, se han registrado progresos notables en tecnología, métodos de manufactura y técnicas decorativas. Estos avances se han documentado a través de evidencias encontradas en sociedades que florecieron en épocas posteriores, como las Mochica, Lambayeque, Wari e Inca. Estas sociedades son reconocidas por sus logros significativos durante sus períodos de desarrollo y expansión (ver imágenes 2 y 3).

A partir del estudio de la sociedad Mochica, se ha obtenido información importante sobre las técnicas metalúrgicas utilizadas, como el cobre-dorado, granulado, cera perdida, filigrana, entre otras, así como técnicas decorativas como el repujado, incrustaciones de piedras semipreciosas y el recopado para hacer vasos (Alva, 1988; Carcedo, 1992; Vetter, 2007). Esta variedad de técnicas se ha observado en los objetos encontrados en ajuares funerarios recuperados en tumbas de los valles de Lambayeque y Chicama (ver imagen 4) (Shimada, 1994; Torrealva Álvarez et al., 2014). Estas piezas están actualmente exhibidas en dos museos en el norte del Perú: el Museo de Tumbas Reales y el Museo Cao.

Explorando la época Prehispánica: Manufactura y Técnicas Orfebres

La fabricación de objetos metálicos representó un notable progreso tecnológico, resultado de cambios sociales y de la especialización del trabajo, lo cual demandó conocimientos técnicos y entrenamiento específico. Este proceso implica una secuencia extensa de actividades que se mencionarán de manera sucinta para enfocarnos en las técnicas decorativas.

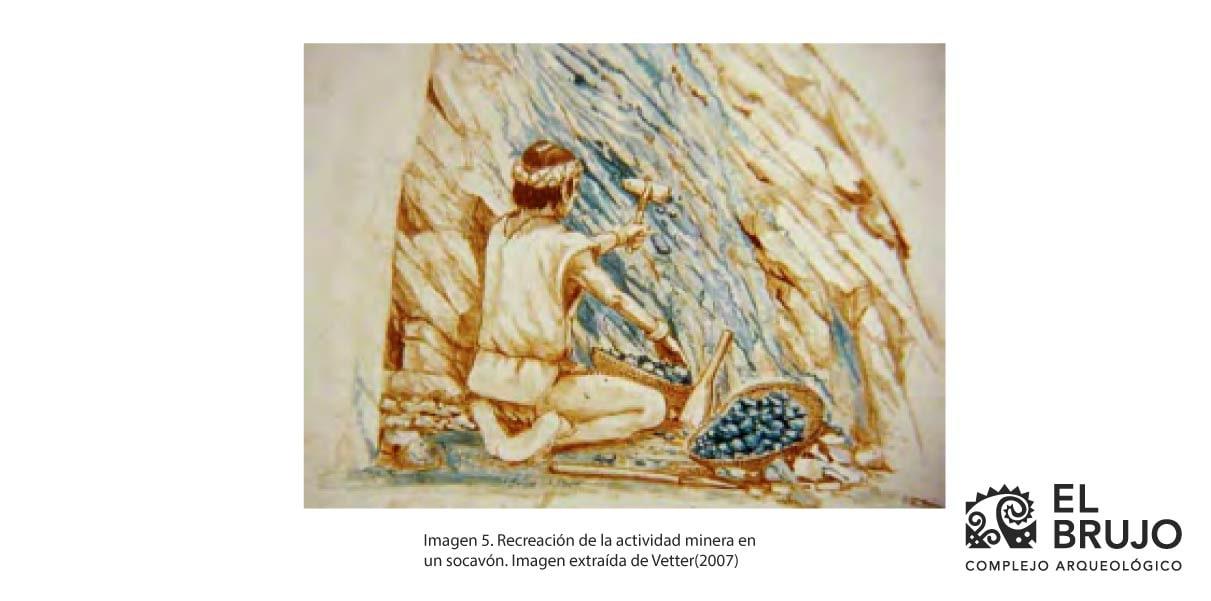

Extracción del mineral

Basándonos en las investigaciones llevadas a cabo sobre la actividad extractiva del mineral, actualmente denominada minería, se ha documentado que tanto la región costera norte como la zona montañosa son ricas en depósitos de cobre (Lechtman, 1976). La extracción de estos minerales se realizaba mediante la excavación en socavones o túneles de dimensiones reducidas (ver imagen 5) (Sánchez & Delli-Zotti, 1994). Para llevar a cabo esta actividad, se empleaban herramientas específicas, como martillos de piedra con mangos de madera. Además, se ha documentado el uso de bolsas de cuero para el transporte y almacenamiento del mineral extraído (ver imagen 6 y 7) (Bird, 1975; Brown W & Craig K, 1994).

Del mineral al metal

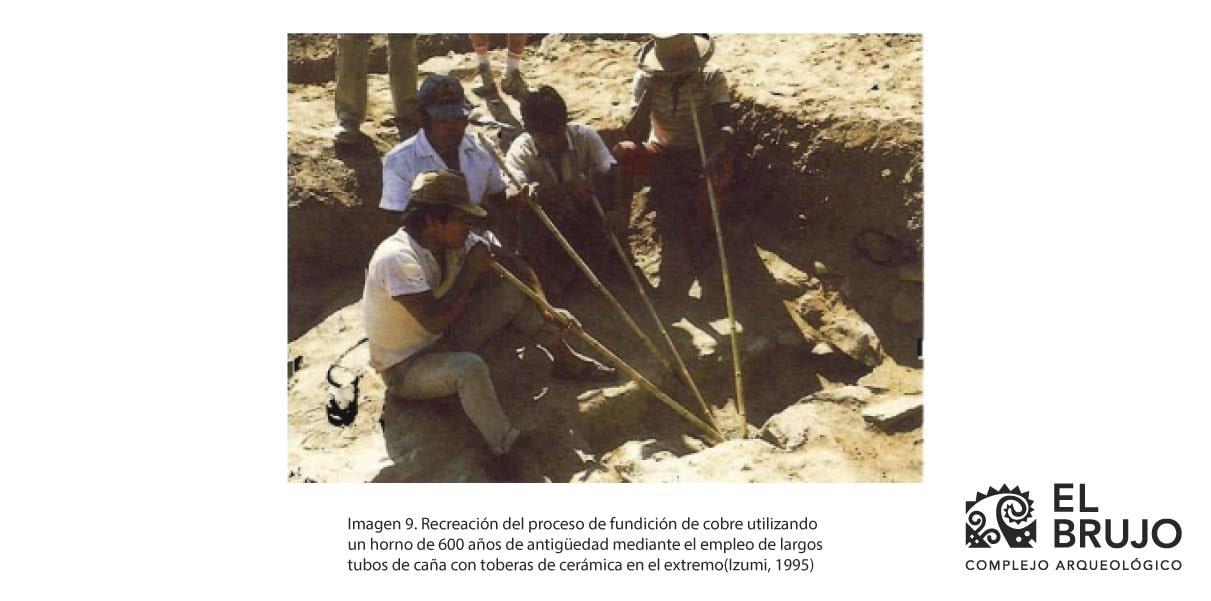

El siguiente paso implica la transformación del mineral extraído, sometiéndolo a una temperatura controlada en ambientes específicos, como los hornos de fundición. (Carcedo, 1992). Las investigaciones realizadas por el equipo del proyecto arqueológico de Sicán en Batan Grande han contribuido significativamente a desentrañar el enigma de cómo se realizaba la fundición del mineral. Aunque los hallazgos encontrados en el sitio Huaca del Pueblo de Batán Grande pertenecen a una sociedad del periodo tardío, proporcionan pistas sobre cómo este proceso pudo haberse llevado a cabo mucho antes (ver imagen 8). Entre las evidencias más destacadas se encuentran filas de hornos notablemente bien conservados, cada uno con entre 3 y 4 hornillos, conjuntos de batanes y chungos, así como toberas de cerámica. Además, se ha determinado que el combustible utilizado era el carbón de algarrobo, un árbol local(Shimada, 1994).

Estudios arqueométricos han revelado que la temperatura necesaria para la fundición en el horno debía estar entre los 1000°C y 1100°C, y esta temperatura era mantenida mediante la acción de los pulmones humanos a través de largos tubos de soplado, conocidos como toberas. (ver imagen 9) (Shimada, 1995).

Además de contar con herramientas específicas, este proceso requería un profundo conocimiento sobre las propiedades físicas de los minerales y un entorno que proporcionara las condiciones adecuadas. Estas son algunas consideraciones esenciales para esta etapa crucial, que se abordan en general en esta sección. Varias investigaciones han explorado la presencia y atributos de los hornos de fundición, el estudio de las aleaciones realizadas y más, contribuyendo así a un mayor entendimiento en este ámbito (Aimi et al., 2016; Brooks & Parodi, 2012; Lechtman, 1976; Vetter, 2007).

El resultado final de esta etapa es una torta metálica o un lingote de metal, que marca el comienzo de la siguiente fase: el trabajo del orfebre.

Del metal al objeto: La orfebrería

En la introducción mencionamos que al visitar un museo, nos encontramos admirando los objetos de metal, impresionados por el meticuloso detalle y acabado que poseen. Es en este punto donde apreciamos el arduo trabajo llevado a cabo por los orfebres, quienes emplean una variedad de técnicas de manufactura y decorativas para transformar el metal en los bellos objetos que observamos (Vetter, 2007). Como en cualquier labor especializada, tanto en el pasado como en el presente, es fundamental contar con herramientas apropiadas y un ambiente adecuado, como los talleres de orfebrería (Uceda C & Rengifo C, 2006). Entre estas herramientas se incluyen cinceles, moldes, punzones, buriles, martillos, y diversas otras (Carcedo et al., 2004; Carcedo & Vetter, 2000; Hocquenghem & Parodi, 2005).

Técnicas de Manufactura

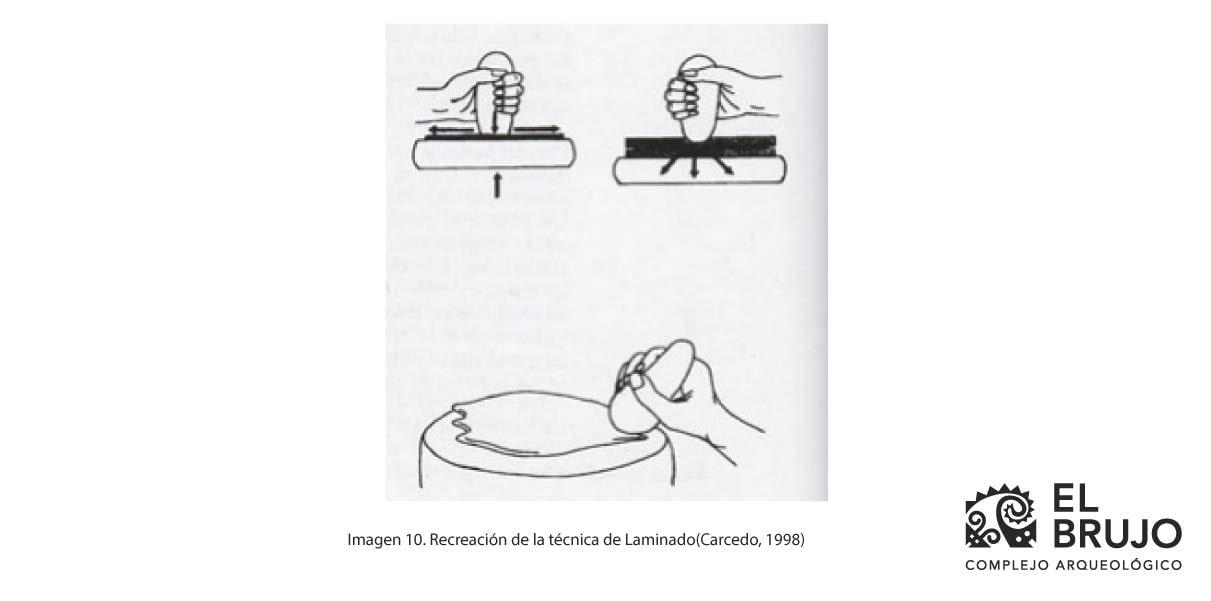

LAMINADO

En las regiones de los Andes centrales, una de las técnicas más antiguas y predominantes es el laminado. En este proceso, el artesano tomaba un lingote y lo golpeaba con un martillo, manteniéndolo constantemente caliente para evitar que se agrietara debido a la presión del martilleo. Considerando la utilidad o propósito destinado para el objeto final, era necesario elaborar la lámina de acuerdo con dicha función. Por ejemplo, la confección de una lámina como componente de un tocado difiere significativamente de la elaboración de una lámina diseñada para soportar peso (ver imagen 10) (Vetter, 2007).

Una vez que se contaba con la lámina, era posible utilizar una variedad de técnicas para transformarla en un objeto distinto, como el repujado o para decorarla. Para ello, disponían de técnicas decorativas como el cincelado, calado, entre otros.

Técnicas decorativas

CINCELADO

La técnica del cincelado consiste en crear diseños sobre una superficie plana utilizando un cincel y golpes de martillo, logrando así el diseño deseado.

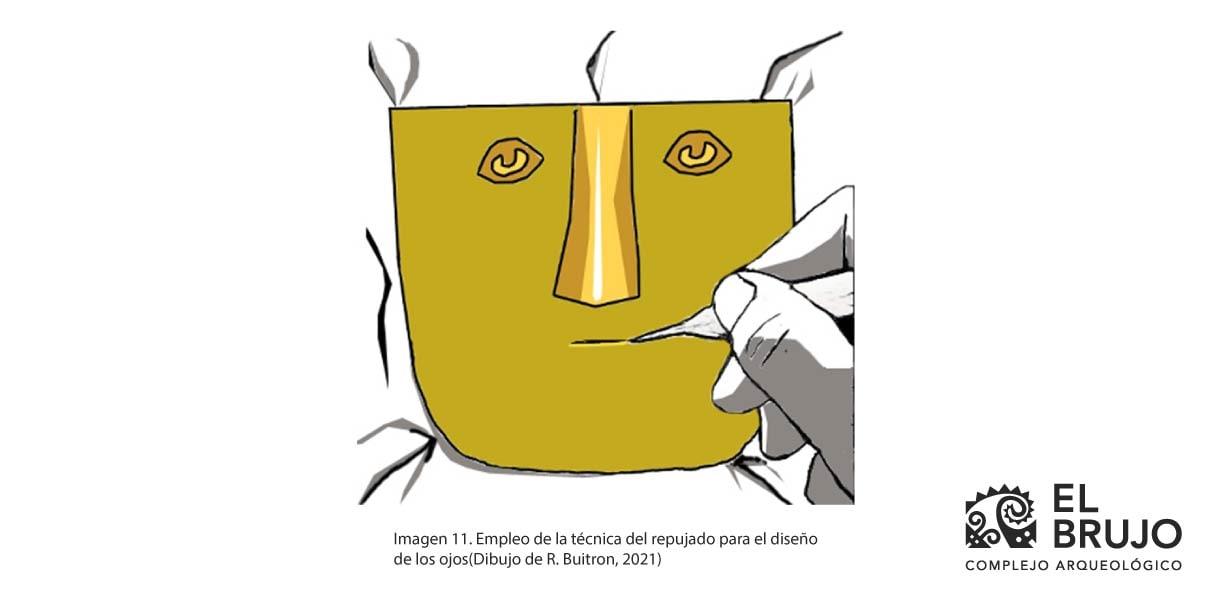

REPUJADO

Esta técnica implica trazar un patrón sobre la superficie de una lámina, la cual debe estar dispuesta sobre una base lisa y suave. Esto permite que, al aplicar presión con un cincel sobre el metal, se logre un relieve pronunciado en el reverso de la lámina. Posteriormente, se procede a trabajar en la cara donde se encuentra el diseño en relieve, aplicando presión en las áreas marcadas para realzar el efecto. Este proceso de alternancia entre cincelado en ambas caras continúa hasta que el artesano determina que la pieza está completa (ver imagen 11).

Volviendo a nuestro presente

La metalurgia y la orfebrería han estado presentes desde las primeras etapas del desarrollo humano. Sin embargo, debido a varios factores, estas técnicas y conocimientos se han conservado principalmente dentro de unas pocas comunidades, aunque con ciertas diferencias. En este contexto, hemos optado por contactar a la artesana Rosa Ruiz Caipo de Casa Grande, en el valle de Chicama, Ascope. Ella es experta en la técnica decorativa del repujado. Durante nuestra conversación, nos compartió cómo llegó a ser una artesana y cómo ha mantenido viva esta tradición en su comunidad.

Conversando con la artesana

KA: ¿Cómo comenzó su viaje por el trabajo artesanal?

RR: “Desde pequeña, he estado inmersa en el mundo del trabajo artesanal gracias a mi familia. Mis padres son originarios de Huamachuco. Mi padre y sus parientes se dedicaban a tallar madera, especialmente platos y otros objetos de uso cotidiano. Además, mi padre trabajaba en una empresa de caña de azúcar. Mi madre se dedicaba al tejido, habilidad que aprendió de su propia madre, quien era tejedora en telar. Desde temprana edad, he sentido interés por el trabajo artesanal gracias a mi entorno familiar. En mi carrera, he tenido la oportunidad de explorar diversas artesanías y he desarrollado un particular interés en el arte del repujado en aluminio”.

KA: Actualmente ¿Cómo esté conocimiento de la técnica en repujado puede contribuir a la comunidad de Casa Grande?

RC: “En este caso, empleo la técnica de repujado en aluminio para preservar elementos antiguos, como las habilidades tradicionales de las personas en sus quehaceres diarios, y eso es lo que reflejo en mis trabajos. Por ejemplo, uno de mis proyectos se centra en retratar a quienes confeccionan petates o tejidos de la cultura mochica. Este conocimiento no solo puede ayudar a rescatar y valorar las costumbres y la cultura local, sino que también puede despertar interés entre los jóvenes y proporcionarles una fuente de ingresos. No todo el trabajo se limita al campo, sino que también involucra habilidades como la pintura, el textil y más.”

Ideas Finales

Iniciamos este escrito comentando sobre las visitas a museos, resaltando la percepción de los objetos creados por las personas que formaron parte de una sociedad específica. Ahora, dirigimos nuestra atención al presente, enfocándonos en eventos contemporáneos como ferias artesanales, por ejemplo, Ruraq Maki, exposiciones en galerías de arte e incluso entornos religiosos como iglesias. En estos lugares ocasionalmente se pueden contemplar obras elaboradas en metal, como aretes y retratos en láminas de este material, entre otros objetos. Convertirse en admiradores representa el primer paso hacia la apreciación de este trabajo. Profundizar en la técnica y su historia a través de estas creaciones nos lleva a reflexionar sobre la continuidad y evolución de los conocimientos artísticos aplicados por nuestros antepasados y preservados por los artesanos contemporáneos. Reconocer la relevancia de nuestra herencia cultural se convierte así en un aspecto fundamental para nuestro progreso como sociedad, interpretándolo como una oportunidad para la preservación, continuidad y desarrollo.

Bibliografía

Aimi, A., Makowski, K., & Perassi, E. (2016). Lambayeque: Nuevos horizontes de la arqueología peruana (A. Aimi, K. Makowski, & E. Perassi, Eds.; Primera edición).

Alva, W. (1988). Discovering the New World’s Richest Unlooted Tomb. National Geographic, 174, 510–549.

Bird, J. (1975). El hombre de cobre, un minero prehistórico del norte de Chile y sus herramientas. Boletín Del Museo Arqueológico de La Serena, 16, 77–132.

Brooks, W. E., & Vetter, L. (2012). Antigua fundición de plomo en el sitio inca de Curamba, departamento de Apurímac, Perú. Bulletin de I’Institut Francais d’Études Andines, 41(2), 197–208.

Brown W, K., & Craig K, A. (1994). Silver mining at Huantajaya, Viceroyalty of Peru. In A. Craig K & R. West C (Eds.), In quest of mineral wealth : aboriginal and colonial mining and metallurgy in Spanish America (Vol. 33, p. 303). Geoscience Publications, Dept. of Geography and Anthropology.

Carcedo, P. (1992). Metalurgia precolombina: manufactura y técnicas en la orfebrería Sicán. In Oro del Antiguo Perú (pp. 265–305). Banco de Crédito del Perú en la Cultura.

Carcedo, P., & Vetter, L. (2000). Instrumentos utilizados para la fabricación de piezas de metal para el período Inca. Baessler Archive, 50, 47–66.

Carcedo, P., Vetter, L., & Magdalena Diez Canseco. (2004). Los vasos - efigie antropomorfos: un ejemplo de la orfebrería de la costa central durante el periodo intermedio tardío y el horizonte tardío. Boletín de Arqueología, 8, 151–189.

Grossman, J. (1972). An Ancient Gold Worker’s Tool Kit: The Earliest Metal Technology in Peru. Archaeology, 25, 270–275.

Hocquenghem, A. M., & Vetter, L. (2005). Las puntas y rejas prehipánicas de metal en los Andes y su continuidad hasta el presente. Bulletin de I’Institut Francais d’Études Andines, 34(2), 141–159.

Lechtman, H. (1976). A Metallurgical Site Survey in the Peruvian Andes. Journal of Field Archaeology, 3(1), 1–42.

Sánchez, J., & Delli-Zotti, G. (1994). American Mining and European Mining, 1750 - 1820. A comparative perspective. In A. K. Craig & R. C. West (Eds.), In quest of mineral wealth : aboriginal and colonial mining and metallurgy in Spanish America (Vol. 33, p. 205). Geoscience Publications, Dept. of Geography and Anthropology.

Shimada, I. (1994). Metalurgia y minería prehispánicas en los Andes: avances recientes y tareas futuras. In A. K. Craig & R. C. West (Eds.), In quest of mineral wealth : aboriginal and colonial mining and metallurgy in Spanish America (Vol. 33, pp. 37–73). Geoscience Publications, Dept. of Geography and Anthropology.

Shimada, I. (1995). Cultura Sicán: Dios, Riqueza y Poder en la costa Norte del Perú. Fundación del Banco Continental para el Fomento de la Educación y la Cultura.

Torrealva Álvarez, J., Bernuy Quiroga, K., Castañeda Murga, J., Campana Delgado, C., Castillo Reyes, S., Cornejo Rivera, I., Curo Chambergo, M., Delgado Elías, B., Fernández Manayalle, M., Franco Jordán, R., Gálvez Mora, C., Alvarado, F., D. Klaus, H., Martinez Fiestas, J., Muno, S., Narváez Vargas, A., Klaus, D., Fiestas, J. M., Muno, S., … Rosas, J. (2014). Cultura Lambayeque: En el contexto de la costa norte del Perú Actas del primer y segundo coloquio Editores (J. C. Fernández Alvarado & C. E. Wester La Torre, Eds.; Primera, pp. 139–165).

Uceda C, S., & Rengifo C, C. (2006). La especialización del trabajo: teoría y arqueología. El caso de los orfebres Mochicas. Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, 35, 149–185.

Vetter, L. (2007). El papel de los plateros indígenas en la época colonial temprana del virreinato del Perú [Tesis]. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Vetter, L., & Bazán, A. (2022). Gold Artifact Production During the Central Andean Formative Period: New Evidence from Chavín De Huántar and Caballete, Perú. In Reverse Engineering of Ancient Metals (pp. 215–348). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72842-7_12

Estudiantes , noticias destacadas

.jpg)