- Visitantes

- Investigadores

- Estudiantes

- Comunidad

- Información para el turista

- Horarios y tarifas

- ¿Cómo llegar?

- Recorridos virtuales

- Ruta clásica

- Ruta mística

- Ruta especializada

- Museo de sitio

- Conoce el pueblo

- Espacios Culturales

- Museo de sitio

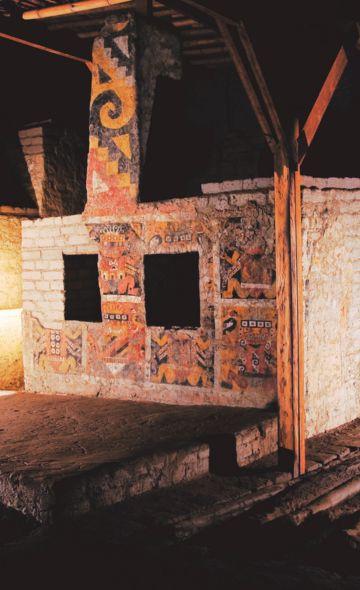

- Huaca Cao Viejo

- Huaca Prieta

- Huaca Cortada

- Pozo Ceremonial

- Paredones

- Juega en casa

- Rompecabezas

- Trivias

- Memoriza

- Crucigramas

- Sopa de letras

- Manualidades

- Pac-Man Moche

- Talleres e Inventario

- Microtalleres

- Inventario de colecciones

- Noticias

- Investigadores

- La catalogación de cerámica en El Brujo

Noticias

CategoríasSeleccionar la categoría que desea ver:

El plan perfecto está en El Brujo: vive una experiencia cultural y artística por Semana Santa ...

Nuevo estudio en la prestigiosa revista Quaternary International plantea una refinada cronología para la cultura Mochica ...

Para recibir nuevas noticias.

Por: Luigui Oliva Mera

En el marco de las acciones emprendidas por la Fundación Wiese en el 2025, se viene desarrollando el “Proyecto de catalogación integral de objetos museales del Complejo Arqueológico El Brujo”, resultado de la cooperación con la Oficina Federal de Cultura de Suiza. La cofinanciación de ambas entidades ha posibilitado la ejecución de esta iniciativa, la cual fortalece los mecanismos de colaboración internacional orientados a la preservación, gestión y uso social del patrimonio cultural.

Dada su importancia, la catalogación se reconoce como uno de los pilares fundamentales en la gestión de colecciones (UNESCO, 2006); esta nos permite no solo tener el registro detallado de la cantidad y diversidad de piezas que alberga el museo, sino que también contribuye a la conservación, investigación y difusión, garantizando que esta información sea accesible a todos los públicos (Figura 1).

Figura 1: La arqueóloga Merly Rosas realizando el registro de una botella de estilo Mochica, hallada en el complejo arqueológico El Brujo.

El rol de los museos como custodios de la memoria social de los pueblos, se manifiesta en la sistematización y documentación rigurosa de sus colecciones. A lo largo del tiempo, estos procesos han evolucionado desde los registros manuales en cuadernos de inventario hasta la digitalización mediante hojas de cálculo. Sin embargo, en el contexto de la transformación digital y la constante innovación tecnológica, las instituciones museísticas deben adoptar soluciones avanzadas que optimicen la gestión de sus colecciones y garanticen el acceso a la información patrimonial.

Bajo esta premisa, la presente nota tiene como objetivo presentar de forma resumida y legible, los procesos estandarizados e implementados en el Complejo Arqueológico El Brujo (CAEB) para la catalogación de las 4,256 piezas arqueológicas en condición de bien ; centrándonos, en esta oportunidad, en las piezas cerámicas.

1. ¿Qué procesos componen el proyecto de catalogación de El Brujo?

Básicamente, son tres procesos que se desarrollan de forma secuencial:

● Documentación: El proceso de documentación arqueológica consta de dos etapas: inventario y catalogación. En la etapa de inventario se registra la información básica de los materiales arqueológicos, organizados en dos grandes grupos: bienes y contenedores. Esta primera etapa fue culminada en el año 2021, después de 2 años de arduo trabajo y superando las adversidades generadas por la pandemia. Por otro lado, la catalogación, eje central de este proyecto, abarca 17 líneas de evidencia (tipo de material), siendo la cerámica y los restos botánicos trabajados (platos, utensilios, recipientes, etc.) los más representativos, con 1,176 y 1,177 ejemplares, respectivamente. Esta información permite diseñar estrategias para una catalogación eficiente y sistemática de los bienes arqueológicos.

● Registro fotográfico: Una vez finalizado el proceso de documentación, las piezas son registradas fotográficamente en los espacios acondicionados del laboratorio del CAEB. En casos específicos, cuando las características de la pieza lo requieran (por su tamaño, peso, fragilidad o dificultades de transporte), se instala un set fotográfico provisional in situ, ya sea en el museo o en los depósitos. Este proceso cuenta con procedimientos técnicos definidos (Fundación Augusto N. Wiese, 2025), que norman y estandarizan la captura, las vistas, revelado, rotulado, procesamiento y carga en la plataforma digital.

● Revisión: Al culminar los procesos previos, se realiza una revisión detallada de la documentación y el registro fotográfico con el objetivo de validar que toda la información cumpla con los lineamientos establecidos (Fundación Augusto N. Wiese, 2019; Ministerio de Cultura, 2016).

2. ¿Qué herramientas digitales usamos?

Las herramientas utilizadas en el proceso de catalogación son diversas (Adobe Photoshop, Camera Control Pro de Nikon, Light Image Resizer 5, etc.) y dependen del tipo de proceso y actividad a realizar. Pero de todas, la Plataforma Digital para la Gestión de Colecciones Arqueológicas (PDGCA) (Figura 2), implementada en 2018, juega un rol medular en el proyecto, pues facilita la gestión y contextualización de los bienes arqueológicos más allá de su exhibición, promoviendo un discurso integral. Sus funcionalidades trascienden el simple registro documental de los bienes culturales, ya que automatizan y agilizan procesos operativos, a la vez que reducen al mínimo cualquier forma de error humano.

La Plataforma posee dos módulos interconectados: uno destinado al personal del CAEB y otro de acceso libre. El primero cuenta con múltiples herramientas para la gestión integral de la documentación (campo, laboratorio y depósitos) y los procesos relativos a las colecciones durante su almacenamiento y exposición (monitoreo microclimático, generador automático de etiquetas y fichas, ajustes masivos, etc.). Este módulo se encuentra en constante implementación y mejora. El segundo módulo, de acceso libre , al estar interconectado con la parte documental, permite que todas las actualizaciones, mejoras y nuevos ingresos sean visualizados en tiempo real por el público en general.

“El espíritu de la PDGCA es contribuir a democratizar el acceso a la cultura y ser referente de cambio en la gestión de colecciones arqueológicas en el país”

.jpg)

3. ¿Cómo catalogamos la cerámica?

Una vez establecidos los procesos y herramientas, relataremos cómo se suele catalogar uno de los tipos de piezas arqueológicas más recurrentes y conocidas por todos: la cerámica.

Todo inicia creando una ficha en la plataforma digital. Esta integra una serie de datos propios del objeto, estructurados de manera lógica según su categoría. El proceso de catalogación debe cubrir campos obligatorios: Los datos generales, datos de conservación, datos de registro, multimedia, exposiciones y referencias bibliográficas.

Cuando hablamos de los datos generales, nos referimos a aquellos aspectos formales de la pieza como la información contextual, fechas de excavación, nombre del arqueólogo responsable, peso de la pieza, descripción de sus atributos físicos y su ubicación. Si bien los 6 campos son importantes, los datos generales poseen un elemento medular: la información contextual. Nos referimos al registro de su ubicación espacial, características técnicas de su unidad estratigráfica, tipo de contexto arqueológico, etc. Para que el lector se dé una idea del asunto, contar con una pieza sin información contextual sería como intentar comprender un libro con solo una de sus páginas. Podemos saber, de forma general, de qué trata, pero no lograremos comprender el mensaje del autor.

Con relación a los atributos físicos, se debe considerar que los responsables en catalogación deben contar con un soporte terminológico, así como una sintaxis coherente. De este modo, la descripción de los objetos seguirá una estructura según tipo de material sin perder de vista las particularidades de la pieza. Para un correcto uso terminológico de la cerámica, hemos tenido en consideración dos aspectos: (1) la terminología recomendada por el Ministerio de Cultura del Perú y (2) la bibliografía especializada acorde a la temporalidad del bien cultural. Por ejemplo, saber diferenciar un cántaro de una olla (Figura 3). El primero presenta un cuello más alto y una apertura más estrecha en comparación con la olla, que, al estar en contacto directo con el fuego, suele además exhibir restos de hollín en su superficie (Manrique, 2001).

1.jpg)

¿Por qué es importante recuperar todos los atributos de una cerámica? Porque resulta que las características o variabilidad de los artefactos se vinculan a cuestiones cronológicas (tiempo), corológicas (espaciales) o socioeconómicas (estructura social) (Barceló, 2009). Un ejemplo de ello es la técnica de “piel de ganso”, cuya producción y consumo se intensificó durante el periodo Intermedio Tardío (siglos XII, XIII y XIV), principalmente en la costa norperuana en sociedades como Lambayeque y Chimú.

Asimismo, se debe contar con una estrategia de acopio de las dimensiones, de tal forma que puedan ser usadas en futuros análisis estadísticos, que permitirán identificar tendencias que expresan conductas sociales. Para ello, se debe tener en cuenta la distinción entre objetos bidimensionales, cuyas medidas incluyen básicamente el ancho, largo y grosor; y tridimensionales, donde se registra adicionalmente la altura, diámetro máximo, diámetro mínimo y el diámetro de la base.

Cada pieza cuenta una historia, no solo a través de su forma y decoración, sino que también posee evidencias o improntas propias de sus procesos de producción (estrías de alisado, juntas de moldeado, decoloración por falla de cocción, etc.) y uso (hollín, desgaste, roturas focalizadas, restauraciones precolombinas, etc.). La documentación minuciosa de estos detalles nos permite inferir prácticas económicas y culturales asociadas a los objetos, brindando una visión más profunda sobre su función y contexto histórico (Figura 4).

.jpg)

Finalmente, es importante planificar previamente la integración entre el aspecto descriptivo y el soporte gráfico (registro fotográfico), considerando factores como el tamaño de las vasijas y la evidencia superficial que presenten. Por ejemplo, para efectos prácticos, se suele iniciar con piezas de tamaño regular entre los 10 y 40 cm, dejando para el final las tinajas de gran dimensión, cuya manipulación implica el trabajo de al menos dos personas. Del mismo modo, piezas como ollas pueden presentar residuos superficiales como hollín, siendo documentados de igual forma en la parte final, ya que su manipulación puede ensuciar el set fotográfico y la recalibración constante de las cámaras fotográficas.

El acopio sistemático de los atributos de la cerámica y un trabajo coordinado entre todos los procesos permiten una catalogación óptima, procesos más ágiles y una mejor comprensión de los objetos en beneficio de todos (Figura 5).

.jpg)

4. La catalogación como un medio para reducir brechas de acceso a la información patrimonial

La catalogación arqueológica es un proceso clave para la preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, pues contribuye sustancialmente a diluir barreras que impiden que las personas puedan conocer, interactuar y reflexionar a través de este. En esa línea de ideas, el complejo arqueológico El Brujo viene implementando desde el 2018 la Plataforma Digital de Gestión de Colecciones; una herramienta innovadora que integra los procesos operativos de la arqueología y la gestión museística. Este sistema busca estandarizar los procedimientos técnicos, respetando las particularidades de cada proyecto arqueológico y los requerimientos institucionales, con el propósito de contribuir a la democratización de la cultura.

A la fecha, se ha culminado satisfactoriamente con el registro documental, fotográfico y revisión de todas las piezas cerámicas en condición de bien, las cuales ascienden a 1,176 piezas. Ahora, esta valiosa información ya se encuentra al alcance de todos a través de la página web del CAEB (https://www.elbrujo.pe/catalogo/), invitando a investigadores, especialistas y público en general a explorar, compartir y disfrutar de la rica herencia de nuestros antepasados.

Referencias bibliográficas:

Barceló, J. (2009). Arqueología y estadística 1. Introducción al estudio de la variabilidad de las evidencias arqueológicas. Universitat Autònoma de Barcelona. https://www.academia.edu/70804499/Arqueolog%C3%ADa_y_estad%C3%ADstica_1_

Fundación Augusto N. Wiese. (2019). Protocolo para la gestión de las colecciones arqueológica del Complejo Arqueológico El Brujo.

Fundación Augusto N. Wiese. (2025). Lineamientos técnicos para la catalogación de las colecciones del CAEB.

Manrique, E. (2001). Guía para un estudio y tratamiento de la ceramica precolombina (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). https://www.academia.edu/44350853/MANRIQUE_PEREYRA_E_2001_Guia_para_un_estudio_y_tratamiento_de_la_ceramica_precolombina_pdf

Ministerio de Cultura. (2016). Manual de procedimiento en el Sistema Informatizado de Registro de Bienes Muebles integrante del Patrimonio Cultural de La Nación.

UNESCO. (2006). Cómo administrar un museo. Manual básico (UNESCO, ICOM). https://www.ibermuseos.org/recursos/documentos/como-administrar-un-museo-manual-basico/

Investigadores , noticias destacadas